嘉峪関

嘉峪関駅

酒泉から蘭新線で嘉峪関駅へ移動してきた。

翌朝4時台の列車に乗るため、駅で待つか、ホテルに宿泊するか迷っていた。一応、C-tripでも探したが、嘉峪関駅周辺で外国人が泊まれるホテルが見つからなかった。そのため着いてから考えようと思っていた。また、嘉峪関は市中心部と駅がかなり離れており、市中心部のホテルに宿泊したとして、嘉峪関みたいな西域の地方都市で朝3時台にタクシーが捕まるかの情報がなく、リスクも感じた。

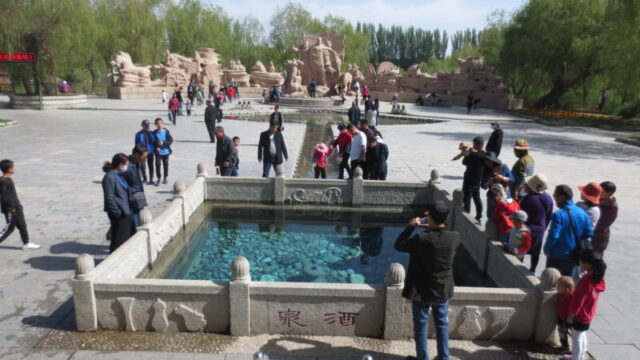

駅前広場の様子。

春山外賓館

さっそく、駅前のローカルな賓館、旅館を探してみる。「春山外賓館」という賓館が駅前にあったが、敢え無く撃沈。宿泊せず、夜12時までに出て行くので、部屋を貸してくれ、と言ったが、休憩でも外国人はNGだった。

よくよく考えると、「外賓館」と名前がついているのに、なぜ外国人が宿泊負荷なのか疑問だ。「外賓館」ではなく、「春山外」が固有名詞なのであろうか?(写真はあとでバスの中から撮ったもの。)

宜必思酒店(ibis)

春山外賓館の対面にibisがあったので、覗いてみる。オープンして間もないようだ。来る前、百度地図で駅周辺を確認していたが、存在を確認できなかった。いずれにせよ、ここのibisも外国人NGだった。ちなみに飛び込みでいくらか聞いたら、362元と言われた(ibisごときで!!)。この価格ではOKでも宿泊はしないだろう。

新鑫苑賓館

再度、ダメもとでローカル賓館へアタックする。宿泊ではなく、夜の12時前に出て行くので、それまで部屋を貸してくれと、と交渉すると、あっさりOKだった!パスポートの提示を求められることなく、部屋代80元、押し金200元で領収書をくれた。はじめ120元と言われたが、交渉して80元まで下がった。

部屋はボロい。洗面室も超汚い。あとで見て気分が悪くなりそうなので、写真は撮らなかった。

出かける際、お調子よくフロントにいる老板に「列車が朝4時発なので、3時過ぎまでいていいか?」と聞いたら、OKだった。夜中でも受付に人はいるので、何時に出て行ってもいいと言う。列車の乗り継ぎなんかで、常に不規則な時間に客が来るそうだ。外国人もしょっちゅう来るという。今時、穴場的な賓館だ。でもパスポートの提示を求められていない点で、闇宿だと思う。

荷物の置き場とスマホ等充電の確保が解消され、ちょっと休んで外へ出る。

嘉峪関駅周辺は、酒泉駅周辺並みに何も無いが、食事の出来る場所はそこそこあることが分かった。

こちらは以前、蘭州で行ったチェーン店だ。

15時過ぎ。することがないので嘉峪関見学へ行くことにした。

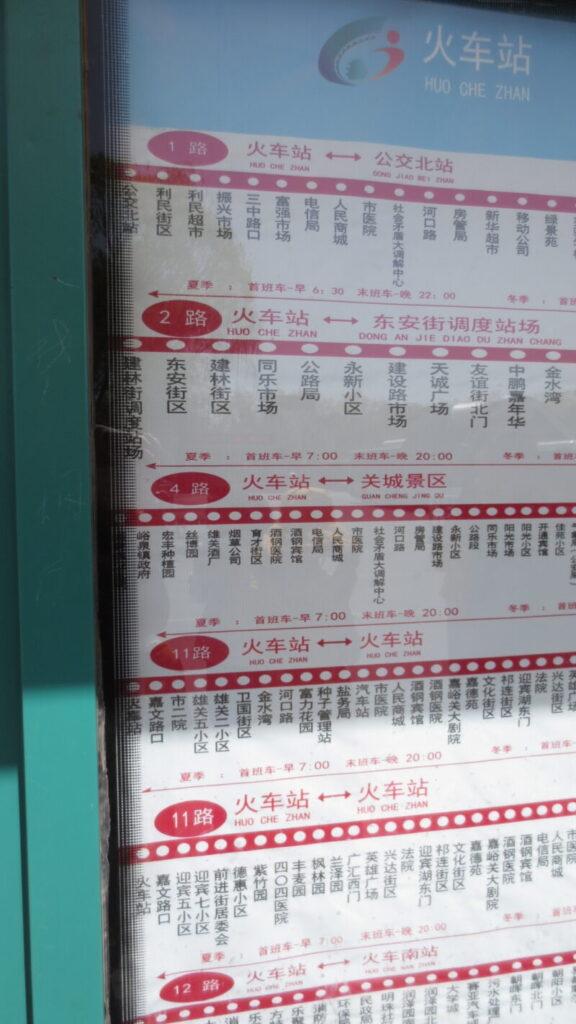

老板から、駅前から4路のバスで1本で行ける、と聞いていた。

確かにそのようだが、停車数が多い。おそらくバスで行くには1時間は掛かるだろう。

どうせ夜は21時くらいまで明るく、時間に余裕があるため、バスで行くことにした(2元)。

関城景区

終点の「関城景区」で下車。案の定、1時間ほど掛かって到着した。

バス亭「関城景区」から嘉峪関入口まで10分ほど歩く。

嘉峪関長城文化旅遊景区

着いた!

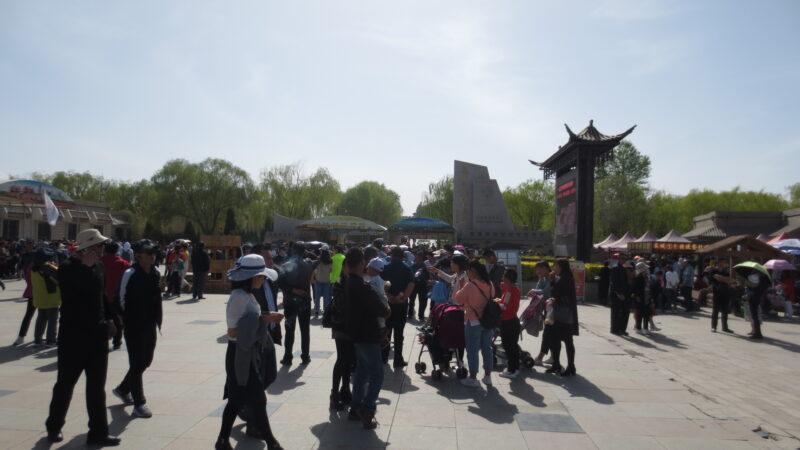

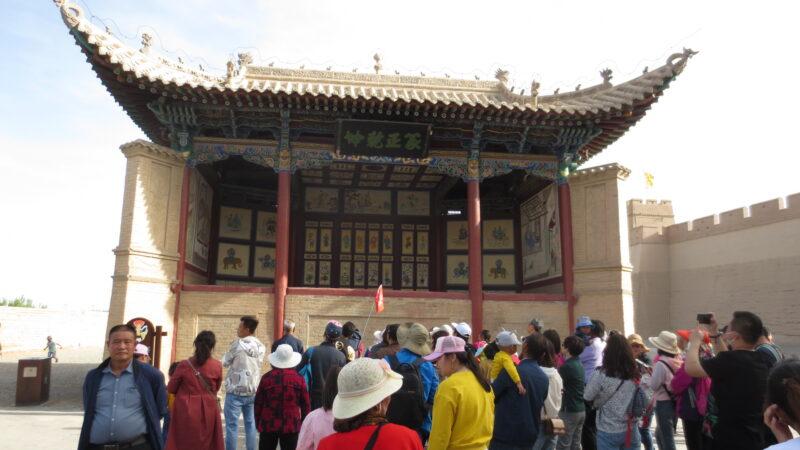

夕方に差し掛かる時間帯だが、結構人が多い。

何時に閉館か調べていないが、この辺、西域は日が沈むのが遅いので、16時過ぎていても閉館の心配はしていなかった。

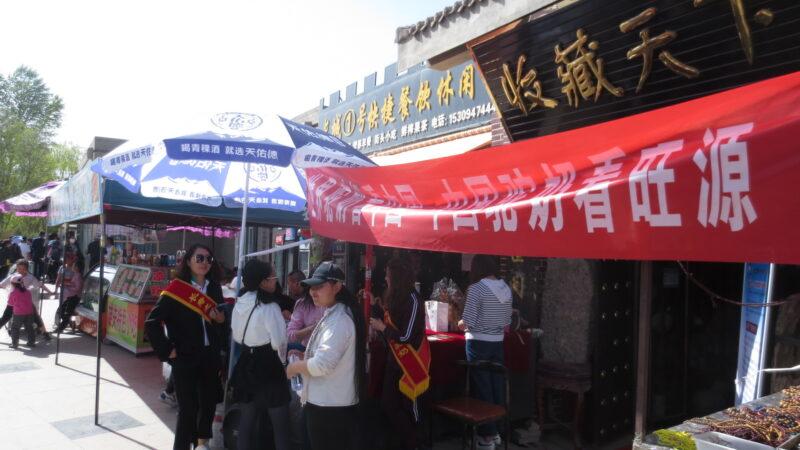

入場口付近の様子

土産物、飲食店が集結している。

入場料は110元。他3箇所の観光景点との通票になっているが、自分はここだけしか行く予定はない。他2か所のチケット代が無駄になるが、時間的に行けないので仕方がない。

結構並んでいる。列は、地元民とよそ者の2つの列があった。地元民の列に並んでいた人に、列の違いを聞くと、本日は5月1日の労働節で、地元民は入場無料だそうだ。

入口前運んでいたが、それほど待たず中に入れた。景区内広いので、入口からカートに乗る。

嘉峪関長城博物館

はじめに「嘉峪関長城博物館」へ行く。

入口にこのような絵画があった。

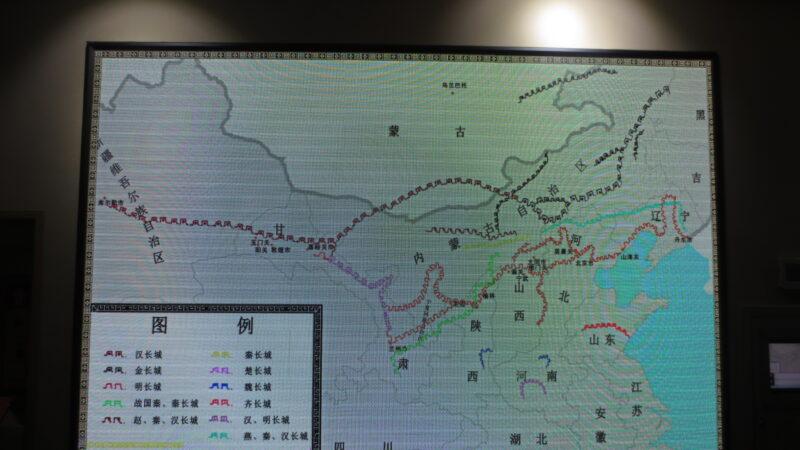

そして万里の長城の分布図。時代別に歴代長城が色別に記されている。

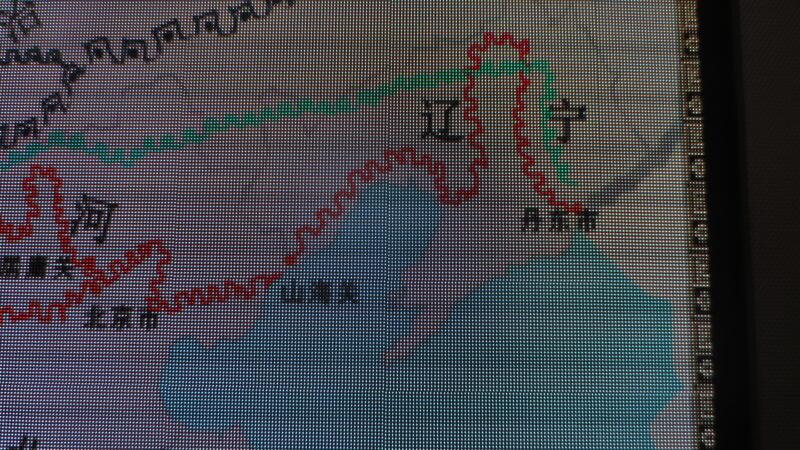

これを見ると、万里の長城の東端は「山海関」ではない。春秋戦国時代の長城が丹東まで連なっている。

つまり丹東にある「虎山長城」付近だ。

西端は漢代の長城で、新彊のコルラ付近まである。「山海関」の長城博物館へ行ったが、同じ展示内容だ。

こちらは明代の長城。明代の長城としては、西端は「嘉峪関」で、東端は「山海関」になっている!

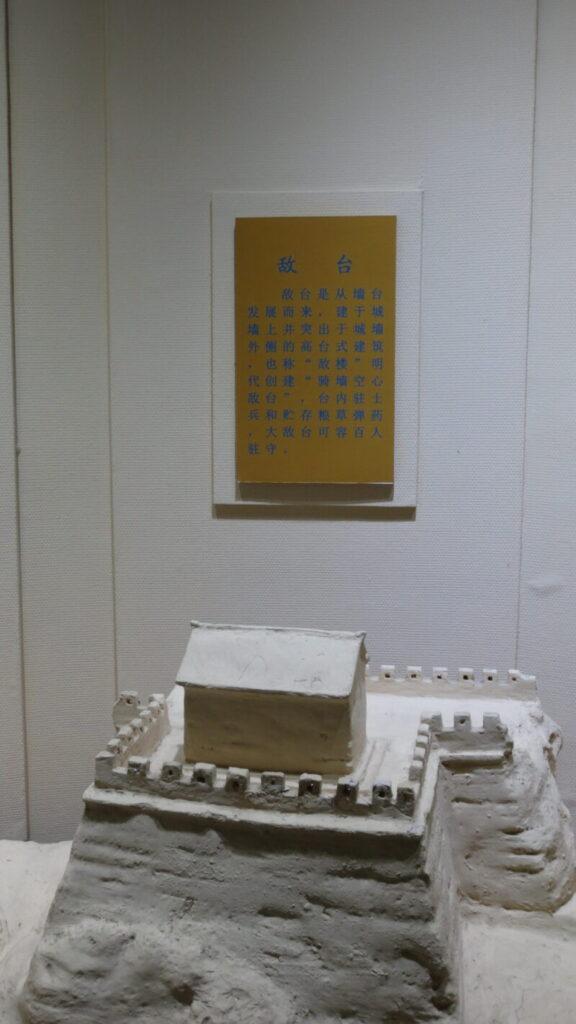

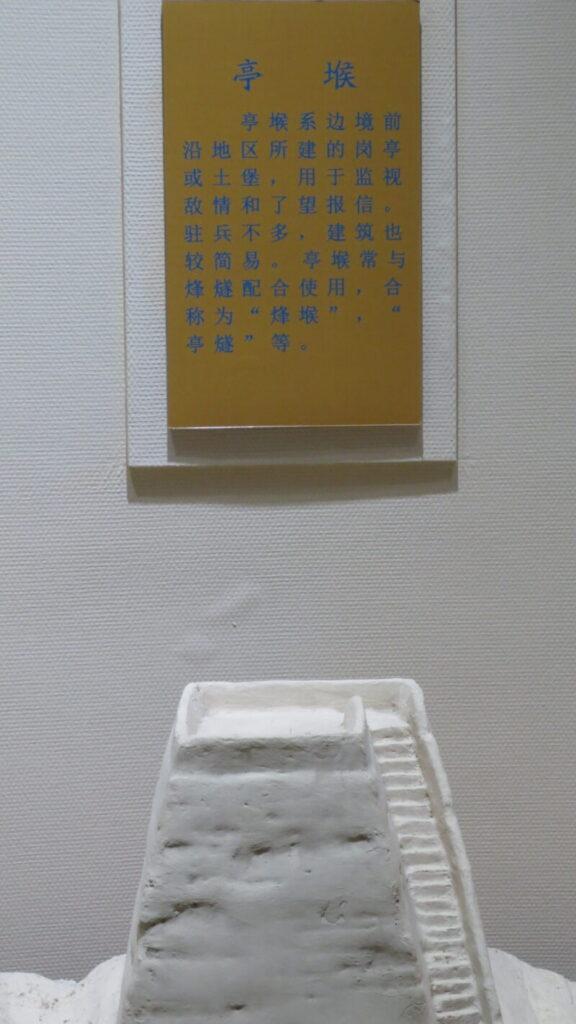

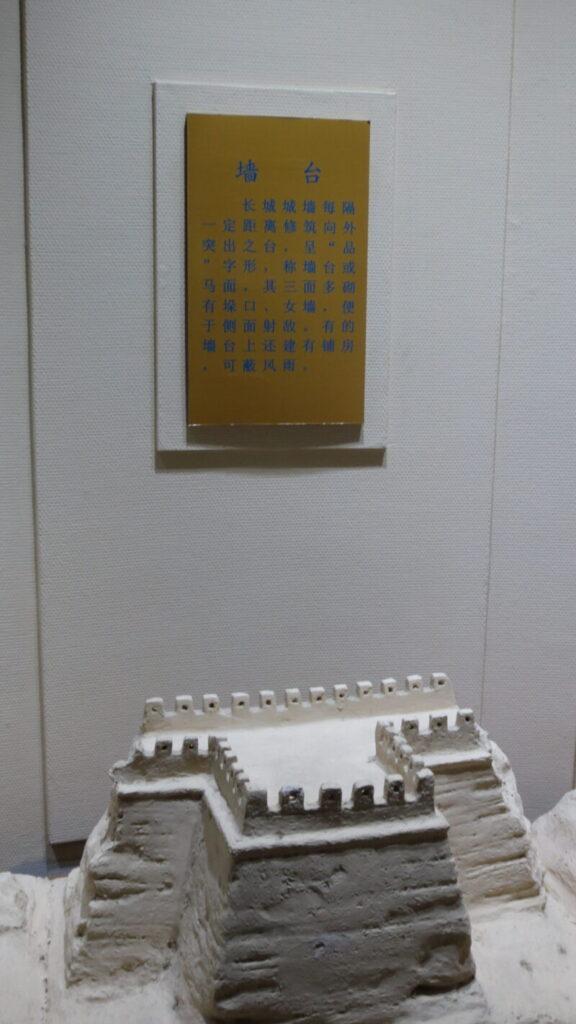

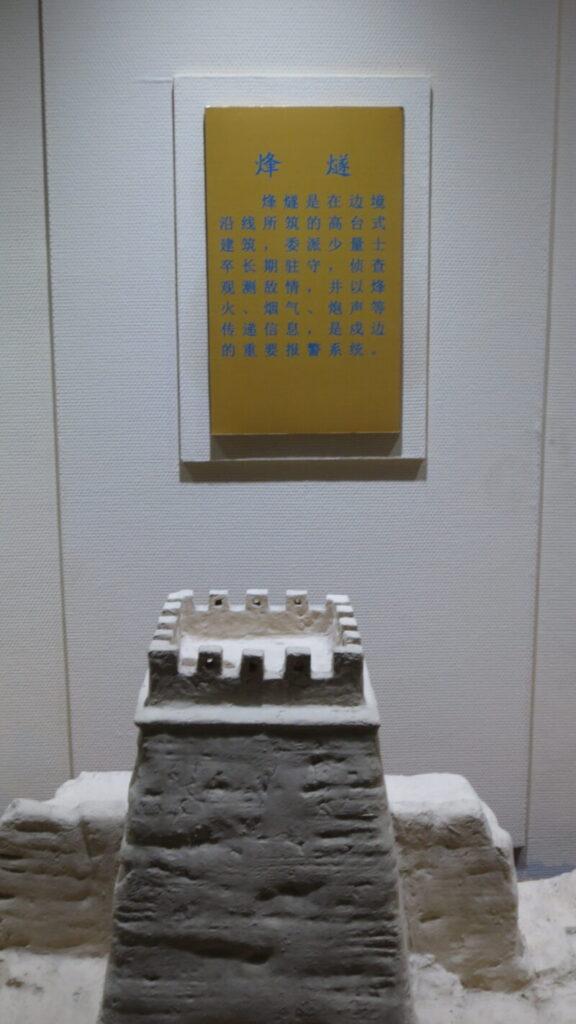

長城の城郭の模型。様々なタイプがある。

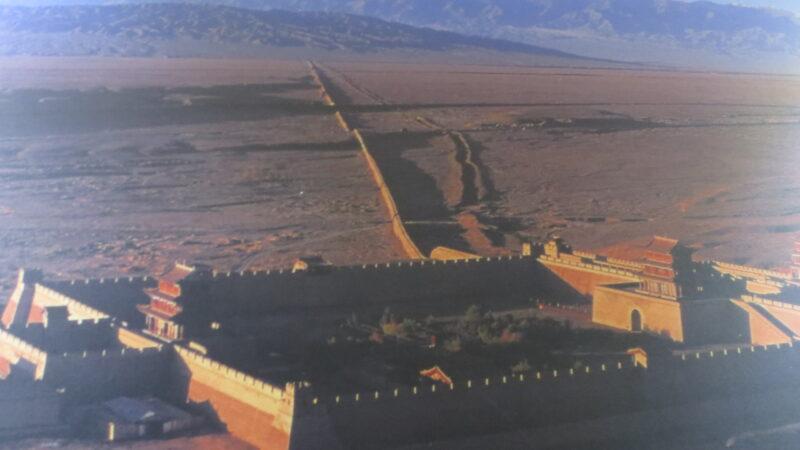

嘉峪関の空中写真。

こちらも長城が東へ延びている。

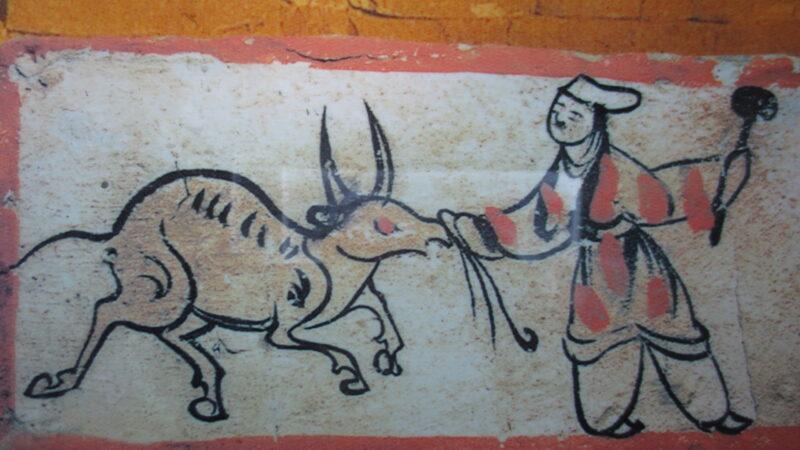

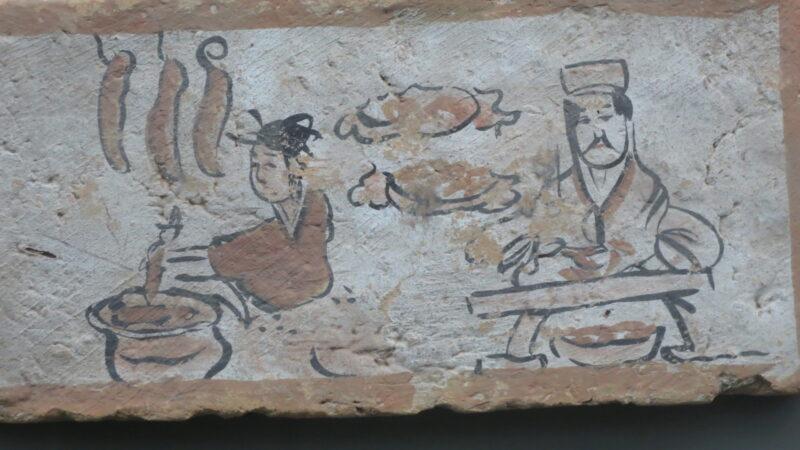

続いて、レンガに描かれた壁画。この絵柄のキャラには一目惹かれるものがある。牛飼いの絵。

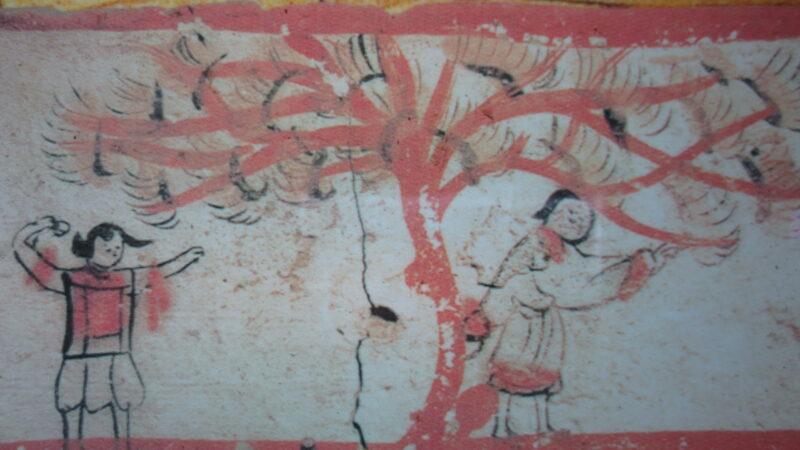

木の実を摘っている。

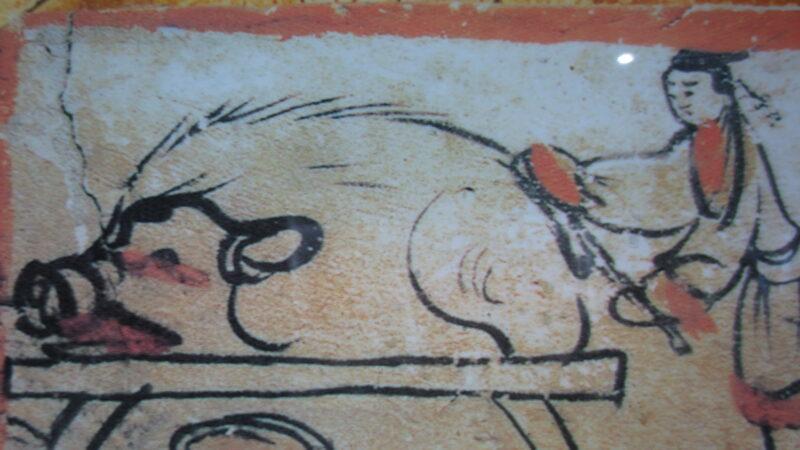

家畜の背中を流してあげている。

羊の群れ。

整理整頓。

焼き物。

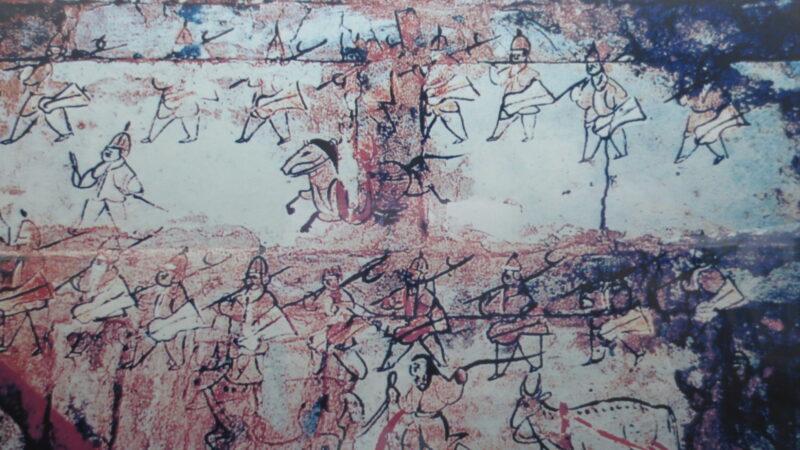

戦闘。

狩猟。

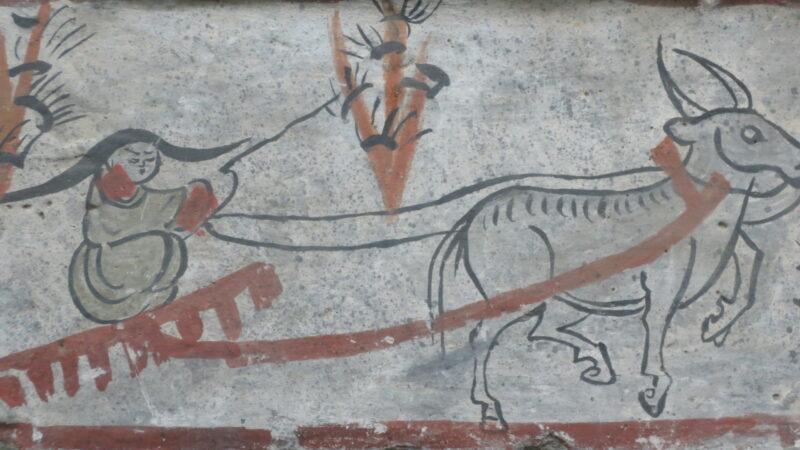

耕作の様子。

禽鳥類への餌やり。

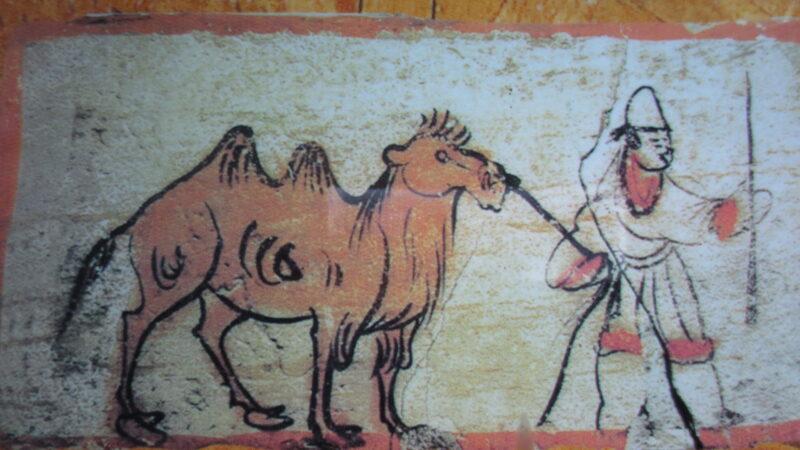

ラクダ商人。

羊飼い。

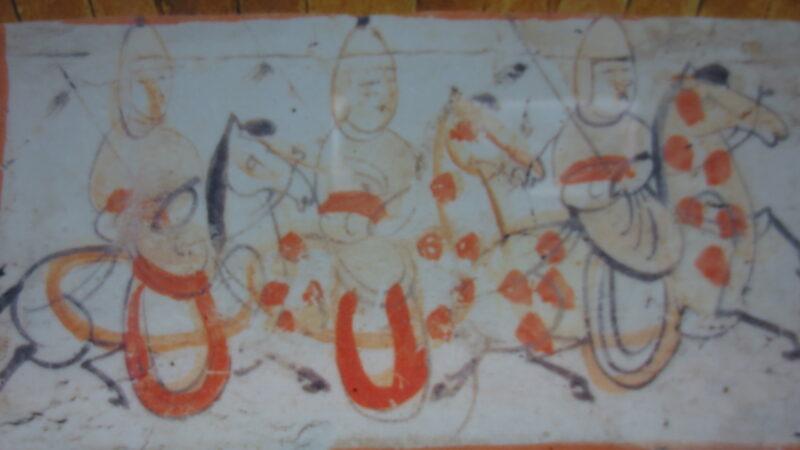

乗馬。

戦闘。

使者。

割烹調理。

舞踊。

狩り。

農耕。

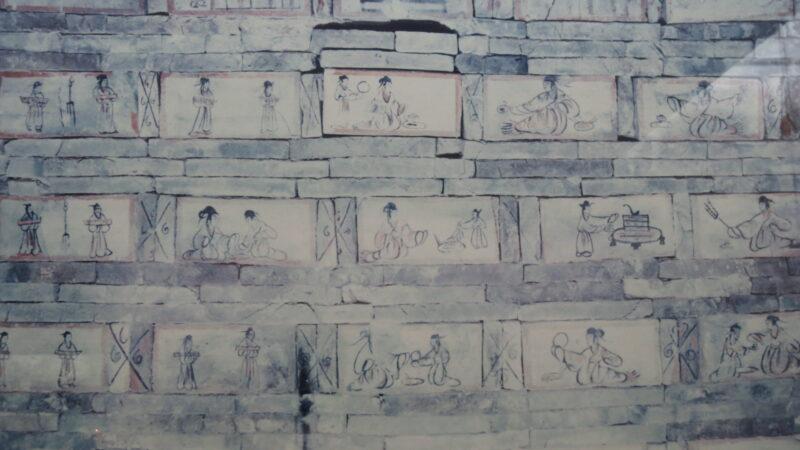

レンガ絵はこのような状態で見つかったらしい。

博物館を出る。長城博物館は見ごたえがあって、とても面白かった。

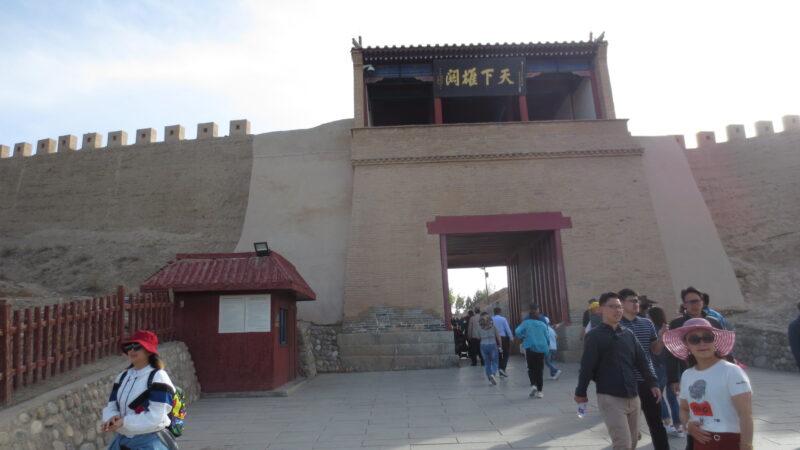

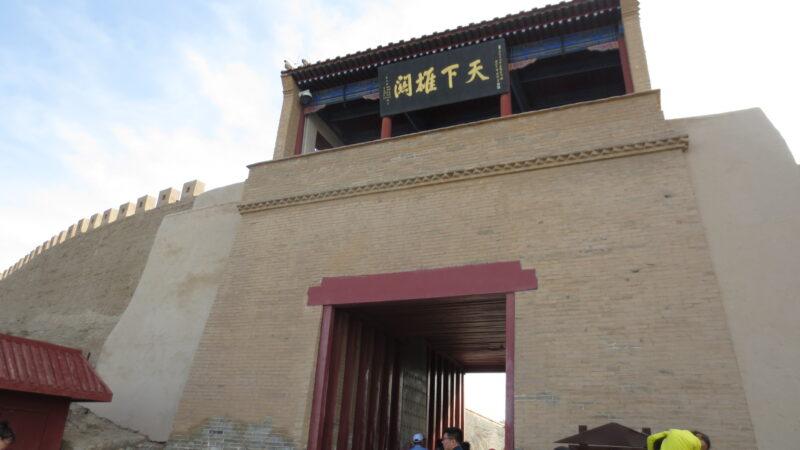

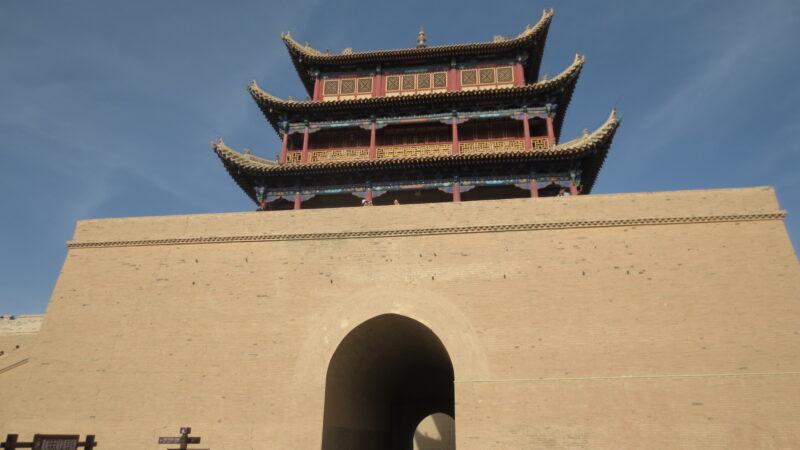

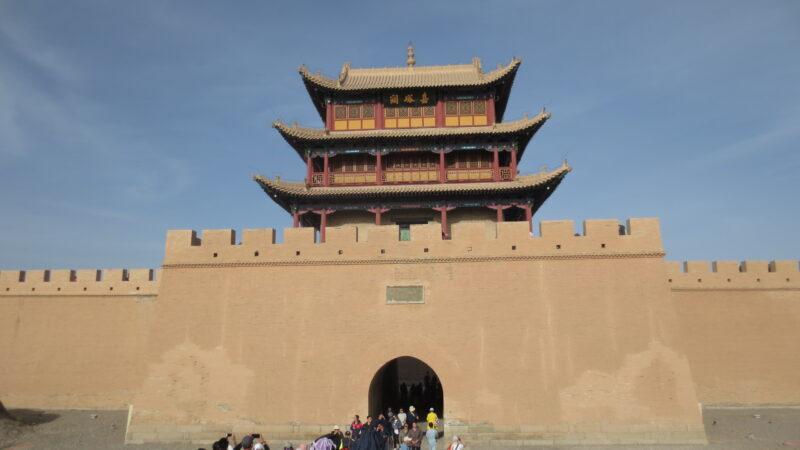

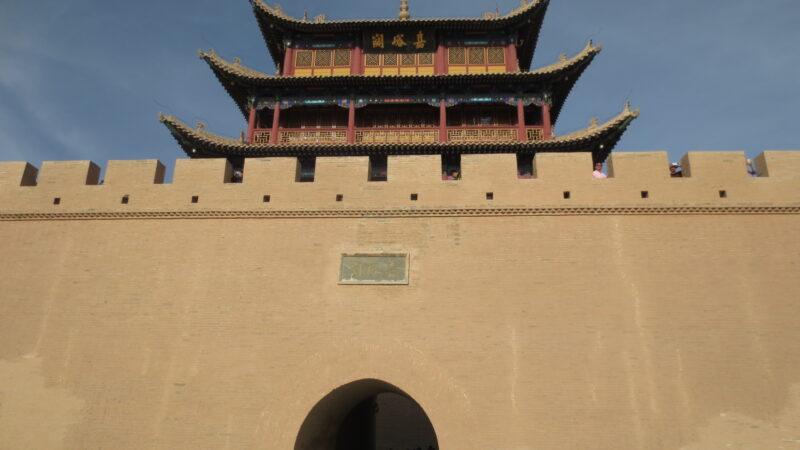

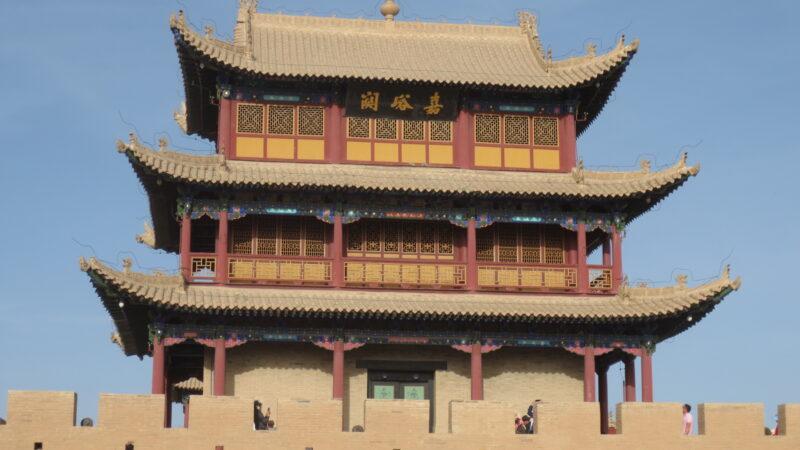

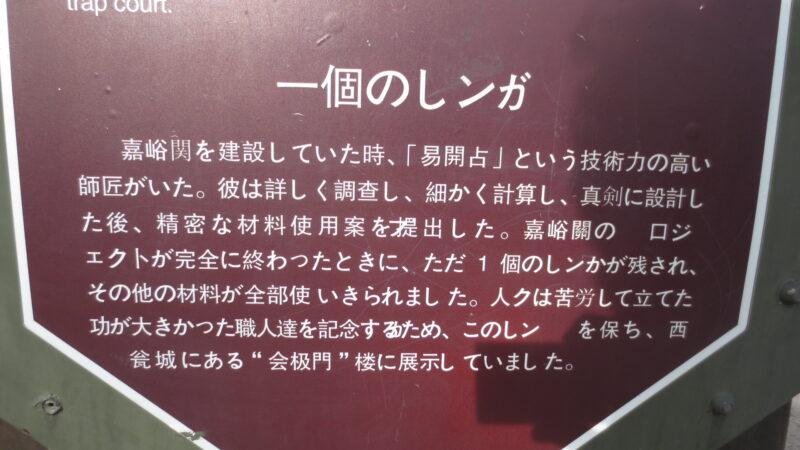

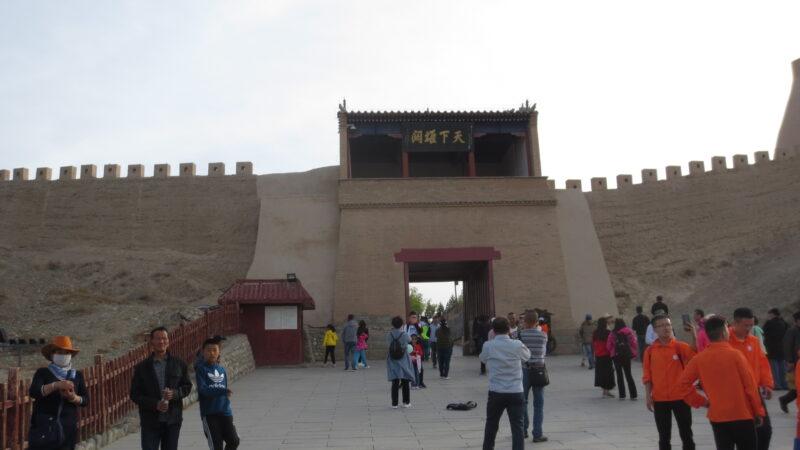

天下雄関

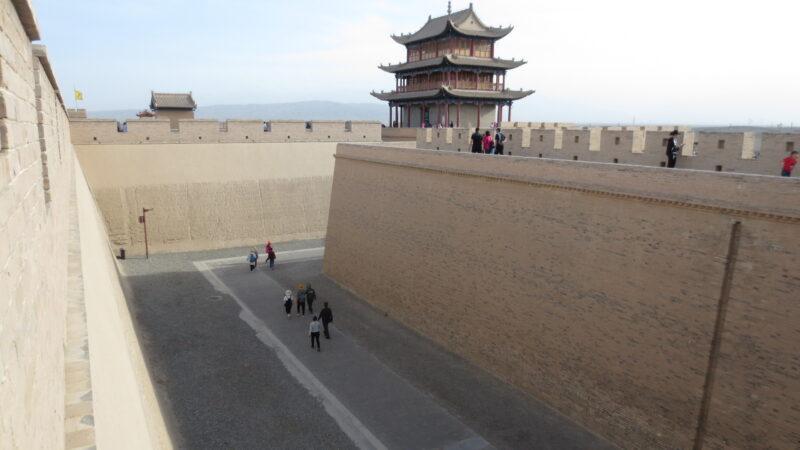

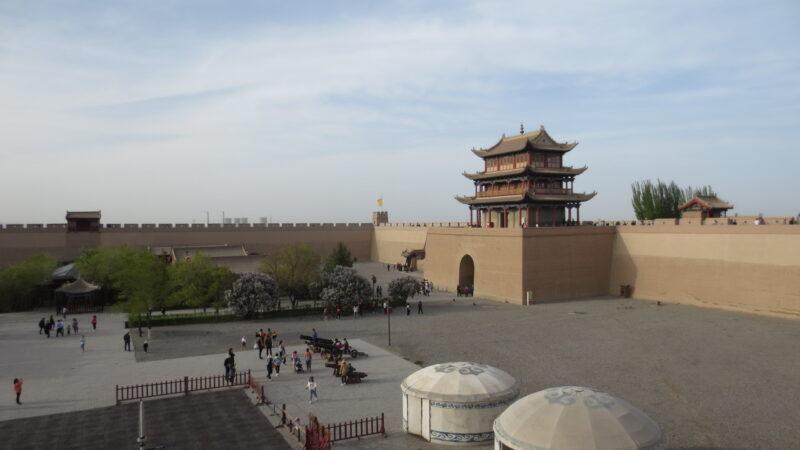

嘉峪関内に入場する。

「天下雄関」の額が掲げられている。東の「山海関」は「天下第一関」だ。

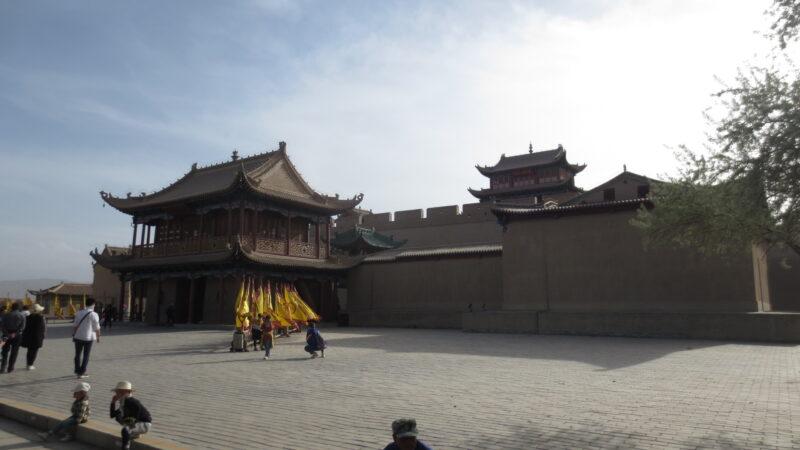

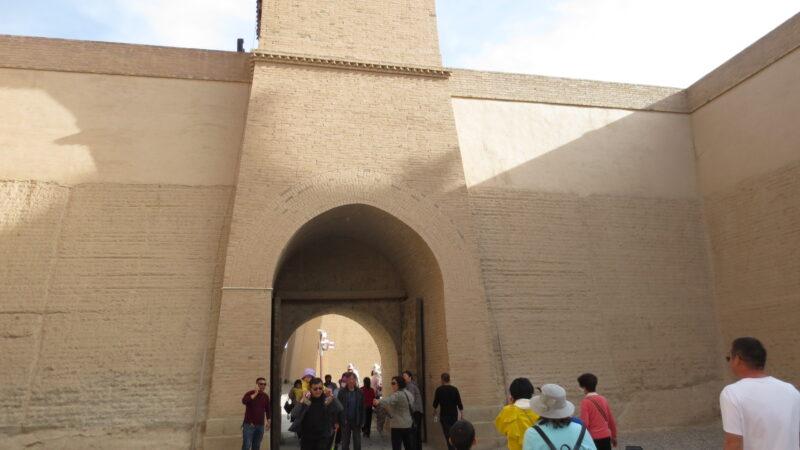

城門をくぐる。

どうしても最近再建されたばかりの建物に見えてしまう。

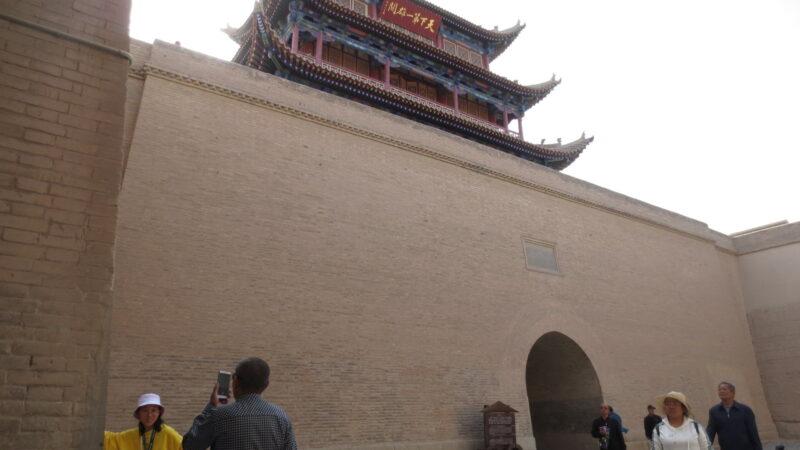

ここにも「天下第一雄関」の額が掲げられている。

城外の様子。嘉峪関を出ると、前方には無限の荒涼とした、砂漠化した台地が広がっている。

ここで砂漠専用のカートやパラグライダーなどが行われていた(値段は不明)。

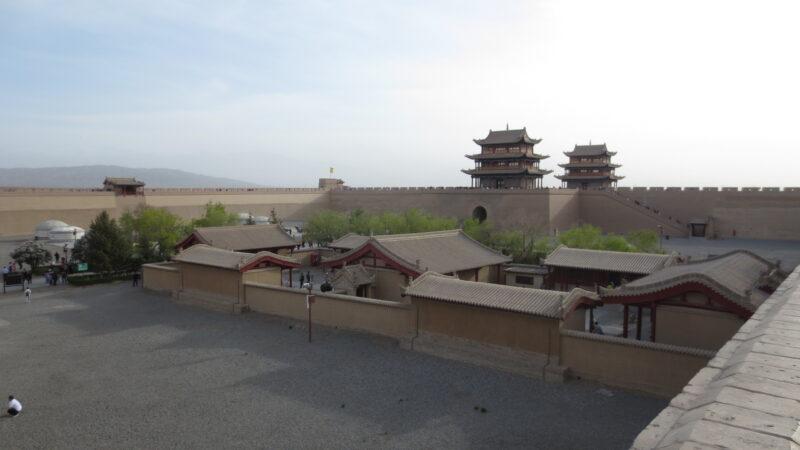

城内へ戻る。

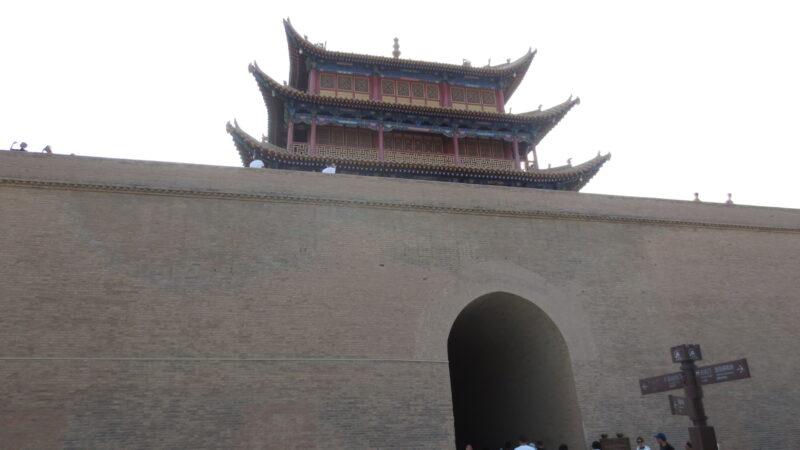

こちらの額は「嘉峪関」と記されている。

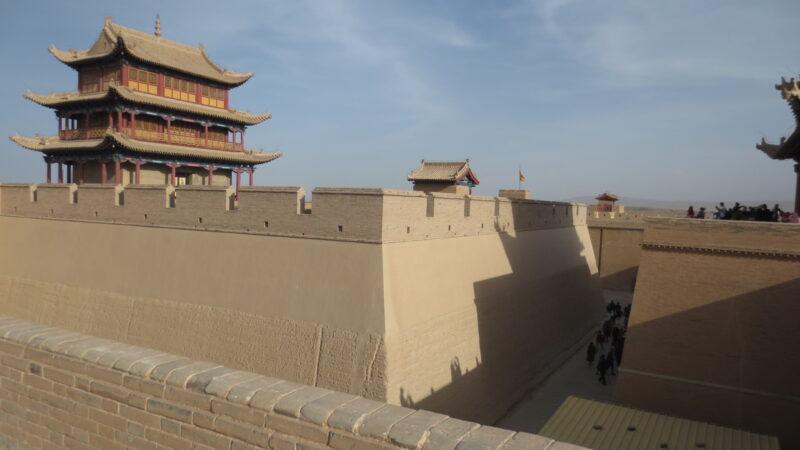

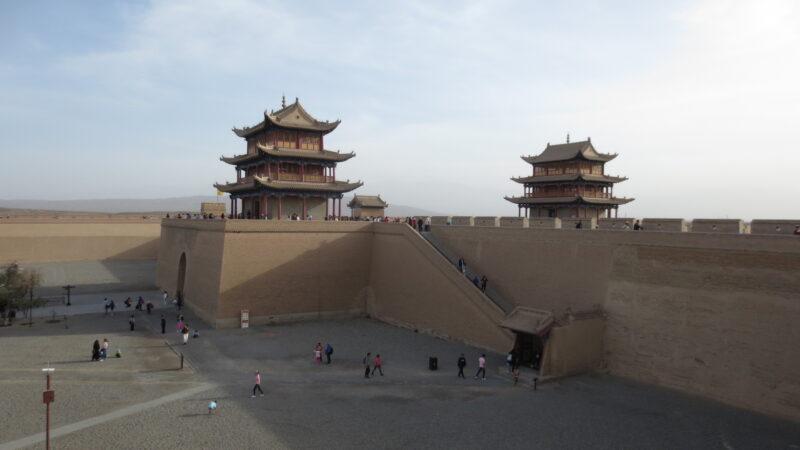

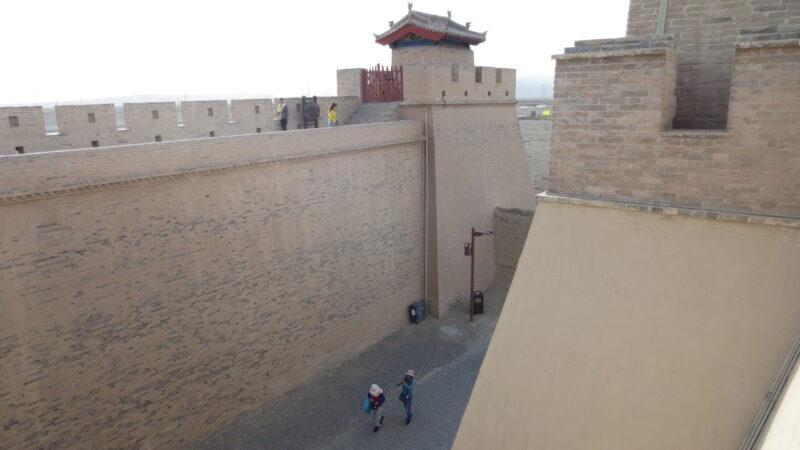

城壁へ登ってみた。

城外の様子。

東へ向かい、長城ラインが続いている。

城内は緑化地帯が見られるが、城外は完全に砂漠化した土地になっている。

城壁の上から。

城壁の上をずっと歩いている。

嘉峪関。

マスクなどで口を塞いでいる人が多い。綿花と砂塵が飛びかっていて、空気も乾燥している。

コロナ前の中国では珍しい光景である。

この時、自分もマスク(白)とサングラスをしていたが、日本で市販されているような白マスクをしている人は全く見かけない。(この時はコロナ前。)

1時間ほどして出てきた。

帰りの道は、来た時とは異なる構造になっている。

このようにお土産地帯を通らないと、外へ出れない構造になっている。

スカーフの店が多くある。

明日も砂漠へ行く予定で、帽子を持ってきていなかったことも有り、頭に巻くためスカーフを買った。どこも基本1枚15元で、凝った絵柄や、厚手のものは20~30元である。15元のもの2枚と30元のもの1枚購入した。

それとこのような便利なものが売られているのを発見した。日本で使うと怪しまれるけど、こっちでは結構使っている人を見かけ、どっかで売っていないだろうか、と思っていたところであった。

黒、白、ベージュと3色購入。砂漠地帯には非常に有難い逸品だ!スカーフと合わせて合計105元だが、交渉して90元にしてもらった。

嘉文路口

帰りもバスで1時間かけて駅前に帰ってきた。嘉峪関駅一つ手前のバス停(嘉文路口)で、写真の店の看板を見て、思い立って急いで下車した。

麺に飽きてきたので、ごはんものを注文。回鍋肉蓋飯15元。単品だと28元し、蓋飯だと15元だったので、安い方の蓋飯にしたが、味はイマイチ。蓋飯ってどこにでもあり、安いけど、どこも余り美味しくはない。単品の方が、ちゃんとした美味しい一品料理であるような気がする。

新鑫苑賓館

少し駅周辺をブラついて、21時前にホテルへ戻ってきた。

嘉峪関駅周辺は特に何もなく、面白く無い。

「娘親舅大」

部屋へ戻り、洗面室が超汚かったが、外は砂塵が多かったので、ガンマしながらシャワーを浴びた。そして朝超早いので、早めに寝るつもりだったが、寝る前にちょっとTVをつけたら、そのまま連ドラを見てしまった。

「娘親舅大」という連ドラで、実は武威のホテルでたまたま見つけ、酒泉でも少し見ていた。毎晩9時前後から45分×5回分連続放送しているようだ。主人公に次から次へと不幸がのしかかる。中国語に「落井下石」、「雪上加霜」といった言葉があるが、まさにぴったりの内容で、心が痛くなる。一体結末はどうなるのか?中国ではなんでこんな不幸なドラマ制作するのか、日本では有り得ない内容に、思わず見入ってしまった。

迎賓西路

結局12時頃仮眠感覚で寝た。

そして朝3時に目覚ましをつけていたが、2度寝してしまい、3時半にホテルを出た。

朝早いが、タクシーがたくさん客街をしている。市中心地で宿泊していても心配無用だったかも知れない。

嘉峪関駅

ホテルから駅まで5分も掛からないので、2度寝して遅れても楽勝だ!

深夜の嘉峪関駅。

自分の乗車する列車はK367、4:07発。その前に3:47発があるが、こちらの方が目的地に着くのが遅い。

深夜でもセキュリティチェックはやっている。

待合室の様子。こんな時間でも人が結構いる。驚きだ!

ここ辺境西域都市でも、蘭州-烏魯木斉間の列車本数は多く、嘉峪関には殆どの長距離列車が停車する。

検票がまだなので、暫く検問の様子を眺めていた。

こんな時間にどういう人達が列車に乗車してくるのか興味津々。

見た感じ、ごくごく普通の人達で、かといって旅行客といった客層でもない。

3:50頃、検票が始まった。

深夜の嘉峪関駅ホーム。

そして敦煌へ向けて出発した。