酒泉

酒泉駅

酒泉駅。こちらは昨晩下車した高鉄駅ではなく、昔からある蘭新線の駅である。

駅周辺は閑散としている。

旅の途中、この駅で長時間の列車待ち、野宿などはかなりキツイ。

駅周辺に外国人が宿泊出来そうなホテル、旅館は一切なし。もし酒泉で宿泊するなら市内へ行った方が無難だ。

嘉峪関までの切符を持っていないので購入する。

駅構内へ入るにはセキュリティチェックがあるが、厳しくない。

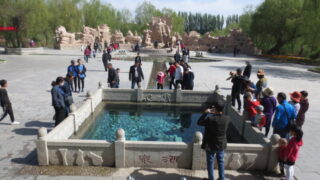

酒泉駅前広場。酒泉はこれで見納め。

酒泉駅軟席侯車室

軟席侯車室。

あるにはあるという感じだが、かなりショボい。これまで経験してきた中で最低レベルである。しかも検札する人もおらず、誰でもはいれてしまう状態になっている。

駅構内待合室の様子。

軟席侯車室とレベルの違いがない。

列車待ちなどで、ここで長時間過ごすのはちとキツそう。

売店があった。同レベルの都市にある駅構内の売店は、全く似たような有り様をしている。

自分が乗車するK679の改札がまもなく始まる。西安から烏魯木斉へ向かう列車だ。

容姿端麗で、凛々しい顔つきの駅員。教養がありそうで、とても落ち着きのある様子だった。

ところがひとたび改札が始まると態度が一変し、豹変した。

お決まりの如く一斉に列を乱して突進してくる民工風の乗客を、まるで家畜を扱うかの如く、大声を掲げ怒鳴り散らし、手慣れた手捌きで外へ誘導し始めた(汗!!)

酒泉駅ホームの様子。

昆明から来ているのかよ。

ここは西域入口のシルクロード途上、考えただけで気が遠くなる。

硬座車内の様子。

今回は短距離なので硬座にした。座席は指定であったが、座らなかった。

14:07定刻に出発!

さようなら、酒泉。

こうして酒泉を後にした。

酒泉を出て数分後の景色。

遠くの方が白っぽくなっているが、どういう地形になっているのか?

よーく眺めてみると、砂漠化された、荒涼とした大地が、海のように延々と広がっているようだ。

嘉峪関

高架の線路らしいものが見えてきた。

嘉峪関南駅

駅だ!

高鉄の「嘉峪関南」駅だ!

高鉄の駅って、どこも最近出来たものなので、街外れにあることが多い。ここもそのようだ。

この辺、完全に土地が砂漠化している。

貯水池。

再び硬座車内の様子。

まもなく嘉峪関駅に到着するので、下車する乗客が準備をし始めだした。ちなみに自分の座席はこの車両の後方にあるが、一度も座席に座ることなく、出入り口付近の窓から景色を眺めていた。

写真映りが悪いのは、列車の窓が汚いため。

まもなく到着。

嘉峪関駅

嘉峪関駅に到着した!

下車する。酒泉→嘉峪関、僅か15分程度の鉄道の旅、終了!

嘉峪関駅ホームの様子。

降りたホームのお隣には、黒竜江省のチチハル行きの列車が止まっていた。ウルムチからチチハル行き、こちらも気が遠くなりそうな距離だ。

四文字都市行きの列車が並んでいる。

烏魯木斉は新彊ウイグル自治区にあり、斉斉哈尓は黒龍江省にある。どちらも元々は漢民族文化圏外地域。

地下通路を行き、外へ出る。

駅構内待合室の様子。酒泉駅構内とレベル的に変わりない。

自分が明日乗車する列車は早朝0407発なので、今晩はここで乗車時間まで待つか、近場のホテルを探すかになる。実際に着いてから考えようと思っていたが、ここで朝4時まで待つのはちとキツそう。

外へ出て近場のホテルを探すことにした。