中国全省、自治区、直轄地を遍く回り、各地で食べたご当地麺をランキングしてみました。あくまで個人的な嗜好と見解です。既にご当地麺の枠を超え、全国区になっている麺料理もありますが、ランキングの対象は、ご当地、現地で食べたものが対象です。

第1位 過橋米線

5段評価:★★★★★

普及地域:雲南省 →中国全国区

土鍋または陶器のお椀にスープが沸騰した状態で出てくる。それに麺、具材を入れ食べるのが特徴の麺料理。雲南省蒙自県で科挙の受験をする書生の妻が、料理を出してもすぐに食べない夫のため、冷めない料理を考案したことが起源である。やや高級店などに行くと、メニューが「秀才」「挙人」「状元」など科挙合格ランクの名前を冠したものがあり、位に応じて値段が高くなる。高いものは具材の種類と数が多くなるが、麺そのものは同じである。鶏ガラと豚のスープと米麺の組み合わせが絶妙で、雲南省昆明や麗江でたべた過橋米線が、中国麺料理の中で一番美味しかった。

第2位 新疆ラグメン

5段評価:★★★★★

普及地域:新疆ウイグル自治区

新疆ウイグル自治区で麺と言えばラグメンである。ラグマンとか呼び名が多数あるが、これは少数民族の言語の違いにより発音が異なるためで、ここではラグメンと称す。ラグメンの特徴としては、四国本場の讃岐うどんにややコシを下げた食感で、トマトベースの具が入ったスープを掛けて食べる。ややお高めのお店に行くと、麺とスープを別々に出される。ラグメンはウイグル族のお店で売られているものでなので、ラグメンを提供するお店の店内では、中華様式とは全く異なったイスラム調の雰囲気をも味わうことが出来る。新疆ウイグル自治区のどこで食べても、ラグメンは美味しかった。

第3位 宜賓燃麺

5段評価:★★★★★

普及地域:四川省宜賓市、成都市、四川省一部地域

清末に誕生し、元は叙府燃麺と呼ばれていたが、のちに「宜賓燃麺」に名前が変わった。四川省楽山へ行った時、たまたま適当に入ったお店が「宜賓燃麺」専門店で、そこで初めて宜賓燃麺を食べ、衝撃を受けた。担々麺(汁なし)とはどことなく異なり、病みつきになる痺れ、辛さもある。この味が忘れられず、実際に四川省宜賓の発祥店へも行って食べてみた。

第4位 蘇州麺

5段評価:★★★★★

普及地域:上海市、江蘇省・浙江省の一部

中国の醤油味をベースにしたストレート細麺。具無し麺を「陽春麺」または「光麺」と呼ぶ。具が無くても麺だけでとても美味しい。具はトッピング形式で選べ、具材の種類により値段が変わってくる。写真は上海老西門にある「逸桂禾」という陽春麺専門店のもので、1杯29元もしたが、普通のローカルの店では2024年現時点でも5元~10元程で食べられ、コスパもかなり良い。この種の麺は上海の他、蘇州でも多く見かけた。麺の太さの違いにより「龍須麺」等の呼び名もある。汁なし麺は「葱油拌面」という。

第5位 重慶小麺

5段評価:★★★★★

普及地域:重慶市 →中国全国区

四川省の担々麺とは異なる麻辣ベースのストレート麺。お店によっては辛さも選べる。重慶市繁華街人民英雄記念碑周辺に数多くのフードコート形式の店舗があり、それらお店では1杯7元~10元程度で食べられる。具材もトッピング形式で選べ、具材の種類により値段が変わってくる。パンチが効いていて刺激的でとても美味しい。また重慶市では「重慶小麺50強」というランキングを出しており、食べ比べするのも楽しい。「重慶火鍋」同様に店舗の競争も激しく、重慶にある重慶小麺の全体の質が下がることはなさそう。

第6位 沙茶麺

5段評価:★★★★★

普及地域:アモイ市、泉州市、福建省南部沿海地域

今やアモイを代表する、中国でも人気の高い麺料理となっている。沙茶醤というピリ辛ピーナツ風味の独特の調味料を使用したスープに、具沢山の魚介類が入っており、この組み合わせが絶妙で、とても美味しい一品である。アモイ市中心部、コロンス島内どこでも見かけ、店舗による味の差も少なく、どこのお店で食べても美味しい。強いて一つケチを付けると、スープと具が主役で、麺が完全に脇役となってしまっている。そのため麺ランキングとしては6位としたが、沙茶麺という完成品そのものは非常に美味しい。アモイへ行ったら絶対に食べずにはいられない一品である。

第7位 竹昇麺(雲吞麺)

5段評価:★★★★★

普及地域:広東省、香港、マカオ

小麦粉とアヒルの卵を繋いで作られた、細くて非常にコシの強いちぢれ麺。1940年代に広州で発祥し、その周辺地域に広まった。竹竿に足の太ももを大胆に乗せ、均一に生地を捏ね、製麺される。香港やマカオでB級グルメとして有名な海老入り雲吞麺はこの麺が使用されている。「竹昇麺」という名前より、プリプリの大粒海老が入っている「雲吞麺」としての知名度が高い。尚、雲吞(ワンタン)は北方では「餛飩」と書く。また汁なしの「蝦子撈麺」も非常に美味しい。2000年頃の香港の老舗店で雲吞麺1杯18HK$程度であったが、2024年GWに行った時、45HK$(約900円)に値上がっていた。もはや気軽に食べられるB級グルメでなくなったのが悲しい。

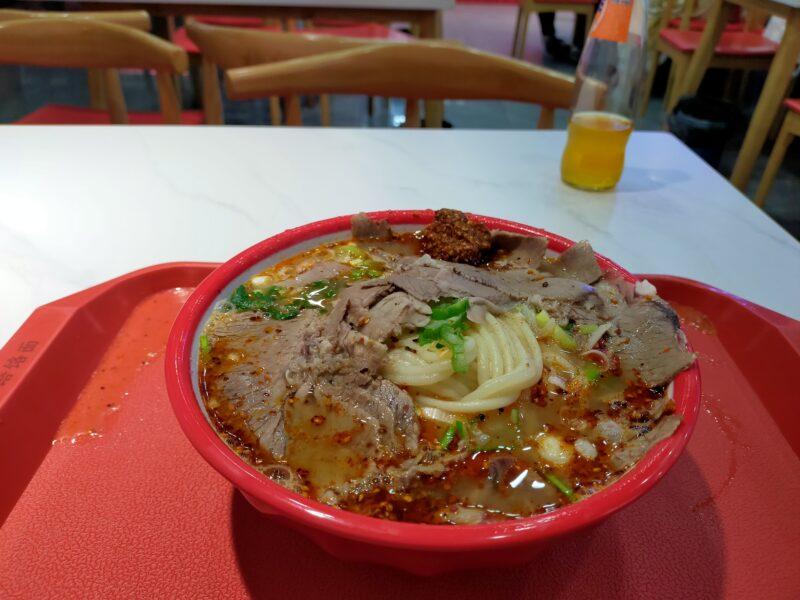

第8位 蘭州牛肉麺

5段評価:★★★★

普及地域:青海省、甘粛省、新疆ウイグル自治区の一部 →中国全国区

蘭州という名前が付いているが、もともとは青海省の回族の専売特許品だった。かつては中国でも西北地域へ行かないと食べれなかったが、今や中国全土に普及し、どこでも見かけるようになった。ゴルフボール程度の小麦粉の塊(→麺)を引っ張って伸ばして(→拉)いく職人技は見応えがある。辣醤は好みにより自分で入れる。また牛肉麺という名前であるが、スープの出汁が牛肉ベースであり、通常の牛肉麺を頼むと牛肉片は殆ど入っていない。牛肉片が欲しい場合は「加肉」、つまり別料金で牛肉片のトッピングを付ける必要がある。甘粛省内では6~8元程度で食べられるが、北京、上海、広州などの沿海部大都市のチェーン店では30元以上する。

第9位 福州撈化

5段評価:★★★★

普及地域:福建省福州市

福建省福州市のソウルフードであり、撈化は“ラオファ”と読む。麺そのものの見た目は日本のソーメンとそっくりであるが、ソーメンは小麦粉が原料となっていて、唐の時代に中国から伝わり、日本で独自に進化したものである。撈化は米粉が原料となっている。またソーメンはつるつるとして麺にコシがあり、撈化はその逆であるが、これはこれで非常に美味しい。福州市の三坊七街へ行けば、至る所に撈化のお店がある。

第10位 成都担担麺

5段評価:★★★★

普及地域:四川省成都市 →香港、台湾、日本

地元成都の担担麺はお茶碗程度の小碗に入った少量でおやつみたいな軽食である。ラーメンのようなスープは無く、麺の下に辣醤、花椒、豚肉そぼろなどがあり、かき混ぜて食べる。実は地元では文革期に一旦廃れてしまったが、海外から逆輸入の形で復活した。しかしながら四川省、成都や他都市には多くの麺料理があり、日本で人気のある担担麺でも、地元での知名度は高くない。日本の担担麺は香港経由で入ってきて、独自に且つ高度に進化し、本場のものとは大きくかけ離れた、別ものとなっている。

究極のおいしい担担麺を求めるのであれば、本場、四川省成都ではなく、日本のどこかを追い求める方が、ありつける気がする。

第11位 桂林米粉

5段評価:★★★

普及地域:広西チワン族自治区

広西チワン族自治区の桂林が原産のビーフンで、同省全域で普及している。米が原料なので雲南省の過橋米線と系統が似ていないこともないが、こちらの方がややコシが緩い。ネギ、パクチー、咸菜、花生、肉抹などトッピングは客の好みで、自分で好きなだけ入れる形式の店が多い。地元では朝食として食べられる。2024年において1杯15~18元が相場である。

第12位 餄餎麺(フール麺)

5段評価:★★★

普及地域:陝西省、河南省、山西省の黄河流域地区

この麺の歴史は非常に古く、甲骨に印字された記録があることから、殷の時代から存在しているらしい。そば粉や雑穀が原料で、ところてんで使われるような専用の押出器具で押し出して作られる麺である。そば粉が原料とされることで、麺そのものは黒色がかった色であったが、今の中国ではそば粉はあまり生産されず、代わりに小麦粉が使われるケースが多くなっている。自分が食べたのは小麦粉麺で、どこかで食べたことのあるような食感であり、思い返してみたら、スパゲッティと非常によく似ていることに気付いた。餄餎麺はhelemian、日本語ではフールミェンの発音に近い。

第13位 南京老卤大肉麺

5段評価:★★★

普及地域:江蘇省南京市

ここ10年程で南京の名物となった麺料理。濃い醤油のスープが特徴で、麺の食感は「ラ王」に似ている。大きな豚肉の塊が入っているのがこの麺の目玉である。1杯35~40元程。

第14位 河南燴麺

5段評価:★★★

普及地域:河南省鄭州市、他周辺地域

山梨のほうとうに似た平麺で、スープは羊肉がベースとなっている。1980年代に鄭州で発祥し、河南省の主要都市へと広まった。

第15位 豆腐麺

普及地域:貴州省貴陽市、遵義地区

5段評価:★★★

麺に豆腐がトッピングされており、ピリ辛風のタレにつけ麺風につけて食べる。アイデアとしては面白いと思うが、麺そのものの味に特徴が無いのが残念。値段は10元前後。麺の量は選べ、それにより価格が異なる。

第16位 ビャンビャン麺

普及地域:陝西省西安市、宝鶏市

5段評価:★★

平麺の一本麺が特徴の麺であるが、それよりも画数の多い漢字が最大のインパクトがあると思う。2000年代に発生したと思われる。biangと発音する漢字は88画あり、漢字の世界では4番目に画数が多いが、造語である。麺そのものは刀削麺と同じく、北方の穀物、日本でいうところのすいとんみたいな感じで特別美味しいわけではない。西安に行くと話のネタに食べてしまうが、美味しいと思ったことはない。日本でもセブンイレブンや食品メーカーが売り出した時期があったが、流行らずに消え去った。もともと伝統が無いので、コンセプトも妙に変わってきている気がする。

第17位 熱乾麺

普及地域:武漢市、湖北省の一部

5段評価:★★

民国時代の1930年に蔡明緯という人が「蔡林記」というお店を創業し、蔡明緯が考案して売り出された麺が熱乾麺である。茹でた麺にゴマ風ペーストを絡めて食べる。武漢には「過早」という朝食文化があり、朝食に熱乾麺を食べるのが定番になった。2000年代以降、「蔡林記」はチェーン店化を進め、熱乾麺は湖北省内外へと広まっていった。「蔡林記」は武昌、漢口、武漢の主要駅構内をはじめ、市内繁華街各所にある。

第18位 刀削麺

普及地域:山西省、北京市

5段評価:★★

北方の穀物麺という感じで、日本でいう「すいとん」のような代物で、美味しいと思えるものではないが、近年、スープ、具材にさまざまなバリエーションが増え、進化している。味は置いといて、製麺方法として小麦粉の生地の塊を片手で持ち、もう一方の手で包丁を操って生地を削ぎ。直接鍋の湯の中に落として茹で上げる職人技はお見事である。1990年代後半頃まで、この光景は北京市内の道端でも普通に見られた。近年、これをロボットにやらせる店が出始めている。味にそれほど期待はしていないが、近年の刀削麺の進化には興味があるので、次回、山西省へ行く機会があれば、この麺についていろいろと探求したい。

第19位 香菇麺(シイタケ麺)

普及地域:陝西省延安市

5段評価:★★

陝西省延安市で食べた麺。特に特徴があるわけでもないが、地域柄これしか食べるものが無かったので、食べてみた。西安のbiangbiang麺、山西の刀削麺と穀物系統麺と味が似ている。

第20位 北京炸醤麺(ジャージャン麺)

普及地域:北京市

5段評価:★

ジャージャン麺は日本でも冷凍食品などであり、昔から知名度は高いと思う。しかし本場北京のジャージャン麺を食べて美味しいという人や、噂でも聞いたことが無い。北京渡航歴は長いが、これまで試してみようと思ったことは一度も無かった。コロナ明けの2023年夏、久々に北京に9日間滞在し、機会があったので食べてみた。麺そのものは、日本のスーパーで3玉100円程度で売られているうどんと同等レベルのように感じる。北京という観光都市は非常に魅力があり、とても好きであるが、北京名物ジャージャン麺に関してはやや残念感がある。